~ 二十四節気・七十二候が教えてくれる、時の整え方~

「時(とき)を味方につける」。

これは、経営者にとって最も静かで強い武器です。

現代のビジネスは、年次・月次・週次の数字で回っています。

しかし、日本にはもう一つ、自然の呼吸に沿った暦があります。

―それが、二十四節気・七十二候です。

季節のリズムをビジネスに取り入れる

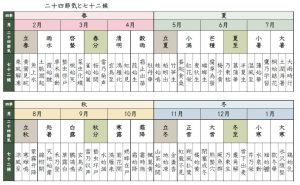

日本には、1年を24の節目に分ける「二十四節気」と、さらにそれを72に細分化した

「七十二候」という暦があります。

これらは、自然の微細な変化を捉え、農作業や生活の指針として活用されてきました。

季節に寄り添うスケジュールは、心と組織の呼吸を整える

たとえば「立春」。春といってもまだ寒い。

でも、陽が少しずつ長くなっていくその気配を感じると、

「この時期こそ、仕込みどき」と思えるようになります。

「立夏」は、夏の始まりを告げる節気であり、

ビジネスにおいても新たなプロジェクトのスタートや、組織の活性化を図る良い機会と捉えることができます。

「寒露」は空気が澄み、頭も心も引き締まる節目。来期に向けた構想を描くには、こうした季節が合うのです。

こうして節気のリズムに沿ってスケジュールを組むと、会議にも、現場にも、自然な張りとゆとりが生まれるようになります。

予定を“詰める”のではなく、“整える”という感覚”

――これが、季節の力です。

マーケティングにも「候」の視点を

「七十二候」は、約5日ごとに訪れる季節のメッセージ。

たとえば…

・蛙始鳴(かわずはじめてなく)(5月初旬):命の声が戻ってくる。

→ 新サービスの発表や、理念を語る動画発信に最適。

霜始降(しもはじめてふる)(10月下旬):冷気が満ち、年の瀬が近づく。

→ 一年の締めくくりに感謝を伝える、特別便りや顧客対話の時期。

「時期の言葉」に合わせて発信することで、顧客の感性に静かに届くマーケティングが可能になります。

商品より“空気感”が選ばれる時代には、こうした視点が大切です。

経営は“自然”から学べる

昔の日本人は、作物の育ち方、風の動き、鳥の声から、生き方を学びました。

ビジネスにも、それは通じています。

自然の変化に耳を澄ませると、

焦らずとも「いま手を打つこと」「いま手放すこと」が見えてくる。

そして、社員もまた自然の一部。

リズムを整えることで、働き方の質も、人間関係も、ふんわりとほぐれていくのです。

数字で管理する経営だけでは行き詰まる時代。

今こそ、感覚と季節を取り戻す時です。

経営者の暦に「ゆとり」と「潤い」を

数字ばかり追いかけていると、時間の流れは硬く乾いていきます。

しかし、風や光に目を向けると、スケジュールにもやさしい呼吸が生まれます。

毎日、仕事のスケジュールに追われるだけでなく、自然の呼吸に沿った暦を取り入れ、心に「ゆとり」と「潤い」を取り戻したいものです。