神在月の候

11月──旧暦でいえば神無月。

この言葉を聞くと、いつも思い出す旅があります。

数年前、ふと出雲を訪ねたときのこと。

しかも一度ではなく、同じ月に二度も。

理由はうまく説明できません。

ただ、何かに“引き寄せられた”としか言いようがありません。

神無月とは、全国の神様が一斉に留守にして、出雲へ集う月。

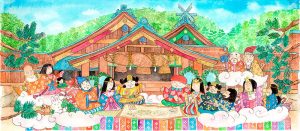

この時期だけは“神在月(かみありづき)”と呼ばれ、全国の神々が年に一度の会議を開くといわれています。

人と人とのご縁、会社のご縁、恋のご縁──議題はきっと山ほどあるのでしょう。

「今月行けば、神頼みの決議が通りやすいかもしれない」─

そう思うと、旅支度の手が少し早まったのを覚えています。

国引きの神様、スケールが違う

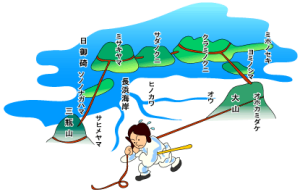

最初に訪れたのは稲佐の浜。

ここは、八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)が、他の国から土地を綱で引き寄せて出雲を形づくったという「国引き伝説」の舞台です。

いわば神話版の大規模国家造成プロジェクト。

──今の時代なら、国際会議で大問題・SNSで炎上確実でしょうね(笑)。

そのぐらい神話の発想は、奇想天外で面白い。これぞ神業(笑)

けれど、古代の人々にとって国を“引く”とは、「この地をもっと豊かにしたい」という祈りの形だったのでしょう。

遠くに見える大山(だいせん)は、引き寄せた大地をしっかりと結びとめる“杭”のよう。

その姿を眺めていると、神様が縄を手に大地をぐいっと引いている光景が目に浮かびます。

そして出雲大社。

大しめ縄の太さたるや、まるで天地そのものを結び留めているような迫力。

見上げているうちに、自分まで巻き込まれて空へ引き上げられそうな気がしました。

参拝者の表情はみな真剣そのもの。

中には「縁結びのご利益だし、神様全員集合の月ですから」と、決死の覚悟で、お賽銭に人生最大の投資をされる方も(笑)

“天の伊勢”と“地の出雲”

伊勢神宮と出雲大社。

どちらも日本を代表する聖地ですが、雰囲気はまるで対照的です。

伊勢は「天照大神」、すなわち“天の神”。

白木の社殿に澄んだ光が差し込み、すべてが整然としていて、凛とした清浄さがあります。

一方の出雲は、“地の神”の世界。

潮風が混じり、砂の匂いがして、人の声が響く。

神様も、ここではきっと草履を脱いでくつろいでいる気がします。

伊勢が“秩序”なら、出雲は“情”。

天がルールを司り、地がぬくもりを育む。

この二つのバランスが、日本人の祈りを支えているのでしょう。

小泉八雲と水木しげる、見えない世界の案内人

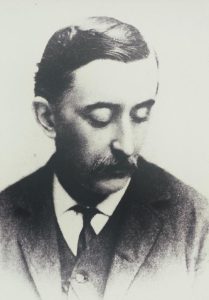

松江に足を延ばすと、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の息づかいが今も残ります。

異国で孤独を抱えた彼は、松江に暮らしたのはわずか1年3か月。

武家屋敷の静けさ、霧に包まれる宍道湖。丁寧で誠実な人の営み。

松江での体験は、日本文化や精神性を描いた多くの作品に影響を与えました。

八雲が描いた『耳なし芳一』や『雪女』は、恐怖ではなく、“記憶と想い”の物語。

見えないものの中にこそ、美がある──彼の筆は、まるで霧のように静かで深いのです。

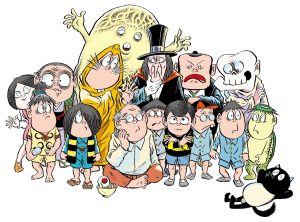

さらに北の境港へ向かうと、水木しげるさんの世界が広がります。

妖怪ブロンズ像がずらりと並び、目玉おやじタクシーが走り、お土産屋には猫娘ミストや妖怪饅頭まで並んでいます。

ここまでくると、行政の本気が異界を越えたレベル。

まちぐるみで「あの世との共生」を実現している(笑)。

けれど、水木さんの描く妖怪たちは、恐ろしい存在ではありません。

人の弱さや悲しみを包み込み、「それでいい」と笑ってくれる、やさしい存在。

八雲が“見えない美”を描いたなら、水木さんは“笑って生きる知恵”として描いたのだと思います。

“見えない世界のライン”をたどって

稲佐の浜、出雲大社、大山、松江、境港──。

この山陰の地を線で結ぶと、一筋の“見えない世界のライン”が見えてきます。

神が祈りを結び、八雲が心を描き、水木が笑いで包んだ。

そのどれもが、見えない世界を感じ取りながら生きる人の姿です。

夕陽が出雲の海に沈むころ、風がふっと止まりました。

遠くで妖怪たちの笑い声、そして神々の会議の閉会宣言が聞こえた気がします。

理屈ではなく、見えない世界を感じ合う力。

それが、この国の根底を、今も静かに支えているのです。